隋建國的3D打印雕塑作品

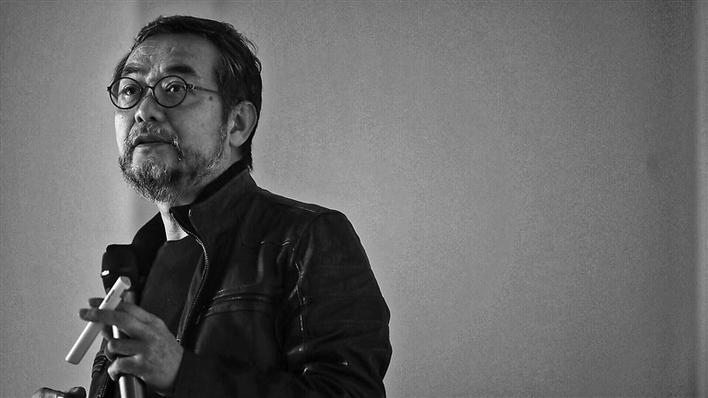

隋建國

深圳特區報2019年01月24日訊 記者 尹春芳/文 胡蕾/圖

“2008年做《盲人肖像》之后,我自己一下子進入一個黑暗的隧道。”回憶起過去,隋建國如此形容自己當時的狀態。

從2008年到2018年的十年時間里,隋建國在個人藝術探索之路上到底經歷了什么?他有什么收獲?日前在深圳OCAT當代館舉辦的“體系:隋建國 2008—2018”展覽,他帶來了自己的答案。

此次展覽是隋建國自2008年以來最全面的階段性回顧,力圖全面梳理藝術家十年來的雕塑創作,以及觀念系統的轉變歷程,囊括藝術家以雕塑、文獻記錄、手稿、影像和紀錄片為形式的近百件作品,講述了藝術家對藝術的不懈思考與追求。

隋建國,1956年生,山東青島人。1984年畢業于山東藝術學院美術系,1989年畢業于中央美術學院雕塑系研究生班,現為中央美術學院雕塑系主任、教授。其作品曾參加1984年全國首屆城市雕塑設計展、1992年當代青年雕塑家邀請展、1993年威海國際雕刻大賽、1994年臺北海峽兩岸雕塑交流展、1995年巴塞羅那中國當代藝術展等,并曾在北京、中國臺北、日本舉辦個人作品展和雙人展。他被譽為“在觀念主義方向上走得最早也最遠的中國雕塑家”,也是中國最重要的當代藝術家之一。

●將身體及其動作置于作品核心

隋建國是一位把傳統智慧和現實結合起來思考的藝術家。無論是早期的現實主義作品,還是創作的“中山裝”“恐龍”等“視覺文化研究”的經典形象,都善于在中國本土的知識譜系和文化經絡中尋找問題和解決問題的途徑與方式,具有強烈的知識分子氣質。

藝術家的探索往往充滿了各種偶發性,某一次談話或者某一次碰撞,就有了新的思考。對于隋建國來說,那一瞬間是他看到自己空蕩蕩的工作室——

從前隋建國的工作狀態是:別人給他一個空間,他給別人做一個作品。“那時我所有的作品都是跟具體空間相關。展覽一展完,作品一拆,這個作品就沒了。因為作品都是跟具體空間相關。回到工作室,它脫離了原來跟作品對應的空間,就變得亂七八糟。”隋建國回憶說。 所以當他回頭看空蕩蕩的工作室時,頓時產生了一種讓作品回歸工作室的念頭。于是他將工作室建了起來,一千多平米。這個時候他開始思考,到底要用哪種方式工作。

在展覽的一部分,我們可以看到還原的工作室。工作的工具被安靜擺放在墻上,旁邊堆有雕塑的材料。普通的觀眾可以從中一窺藝術家的工作情景。工作現場是有限的,用隋建國的話說是“形成一個毫厘必爭的空間,一切可見、可觀、可感”。

從2006年開始,時間與空間因素在隋建國的作品中逐漸突出,追求超然物外、萬物齊一藝術觀以及物我合一的審美意識貫穿其中。經過這一系列迂回深入的過程之后,隋建國已經不再滿足于將自己看問題的角度局限于具體的、靜止的,單體或者組合雕塑、裝置作品本身,更新的看問題角度呼之欲出。

從2008年做《盲人肖像》開始,隋建國坦言,他把自己的身體及其動作置于作品的核心。隨著實踐的累積,他越來越清楚地認識到,在日復一日的工作中,雕塑家的身體和重復性的雕塑動作(行為)本身,與完成后的雕塑作品同等重要。隋建國說:“雕塑媒介就是雕塑家行為與動作的場域,最終完成的雕塑作品則是雕塑家的身體與雕塑行為(動作)在場的證明。”

他從雕塑基本語法的改變入手,采用了捏、拉、按、拳打、腳踹、重力、甩下等多種方式,呈現行為和動作的本身存在,并成為作品最終表達的核心內容之一。如果用一句話概括,隋建國嘗試表達的體系就是:身體-媒介-變成雕塑作品。

正是從這一系列開始,隋建國告別了現代主義雕塑和觀念藝術的傳統,進入了全新的思考語境。通過持續不斷、類型廣泛和數量眾多的實踐,藝術家建立了一套獨立的個人體系。此次展覽的標題“體系”由此而來。它一方面指出藝術家十年來所形成的創作體系的內在結構,作品之間豐富、多樣的思考軌跡,另一方面,它暗示著藝術家更為寬廣的歷史意識,重新評估和建立雕塑體系的雄心,展示其階段性的藝術實現。

●系列作品豐富多樣

一走進OCAT當代館,便感覺進入了雕塑的場域。為了呈現藝術家的成果,此次展覽分為兩個展廳展出。其中A展廳以2008年的創作《無常》作為開篇,象征隋建國這段歷程中的起點;中廳展示了從最早的《保持》到《盲人肖像》和《云中花園》系列,再現了隋建國創作所經歷的種種轉變和標志性突破。最新的3D數字媒介作品“手跡”系列和《盲者13#》進行混置與連接,一組巨大的雕塑群像構成了展覽的視覺劇場。

展廳的后半部分,由四個不同主題——“行為與動作”“比例與切割”“材料與表面”和“工作現場”的空間組成,分別向觀眾展示和講述了藝術家的創造方式和思考體系。在展廳另一端,持續十二年之久的《時間的形狀》演變為彌漫在展覽中的隱性線索。

B展廳以1400件手稿作為展覽的中軸線,貫穿整個空間。從最初的泥稿開始,它們以時間的順序一字排列。《雙子座》從中精選而出,成為展廳的第一部分,它暗喻著沒有一塊泥稿全然相同;在中軸線的兩邊,6個不同的空間構成的視角,像6個蒙太奇鏡頭拼接而成,它指向物在形成過程中截然不同的狀態:最早的一件《盲人肖像》泥稿的種種細節和制作過程,到另外三件泥稿,雖都與泥有關,但又指向四個方向的觀念外延和互證; 3D打印和手工翻模的對比差異突出了技術的更新對于作品呈現的重要作用。

在展廳最后位置,一件名為《3D的面孔》的最新作品成為展覽的尾聲。隋建國用這件帶有3D打印技術基因的作品給中國雕塑帶來內涵和外延的思考。

●材料是重中之重

在人類源起之初,泥作為最原始的材料,成為早期文明的重要工具和象征。在歷經了數萬年的變遷后,每一個時期的不同文明和工具的改變,都形成了不同的材料體系,例如古希臘時期的青銅、大理石,現代社會的樹脂和硅膠,新近出現的3D打印等。

作為雕塑家,隋建國一直對材料保持高度敏感。他說:“我只是從傳統雕塑走過來,我的經驗當中有對各種材料的敏感。所以我會感知到3D作為材料、作為技術的特性,想辦法運用它一下。”

此次展覽的關鍵展品是4件5-6米高的3D打印樹脂材料作品。這些樹脂作品作為雕塑的終極材料放在這兒,不用再去鑄銅、鑄鐵,不用變成永久性的材料,它自己可以作為雕塑作品而存在。

隋建國如此闡述這幾件3D打印作品:“這些作品給你視覺震撼,其實它本身是脆弱的,它并非長久、永久。但是這個材料還有一個特點:作為3D的文件,它存在于云上,文件存在云里面。這種脆弱性、不耐久性的作品的每一部分,任何一個部分如果損壞,你都可以用樹脂文件再打印一次。所以數字3D打印和3D掃描整個技術系統給了我這個作品兩種不同:一方面是它的脆弱、臨時;一方面又是可再生。”

藝術家、策展人和評論家顧丞峰如此評價隋建國的藝術:“隋建國以個人的理性方式在沉思著,他的藝術在沉思中走過千山萬水、萬水千山途中,如果他回頭返視自己足跡的話,他會露出一個微笑,但,那微笑仍然是理性的。”