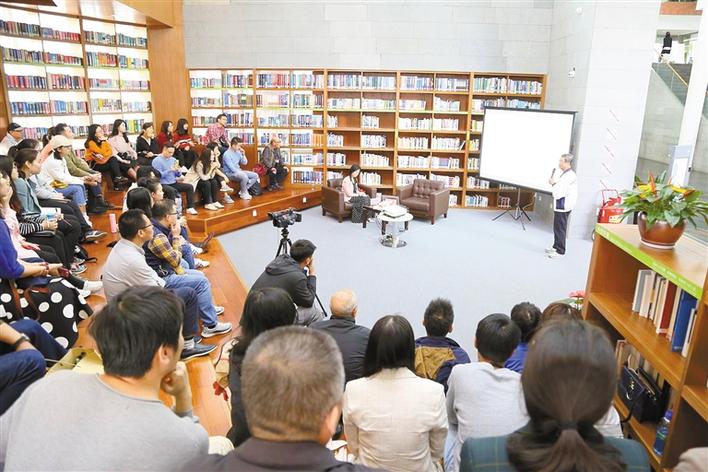

▲講座吸引了眾多喜歡地名研究的市民聽眾(周亞昕 攝)

深圳商報2019年03月19日訊 (記者 劉悠揚)

很多久居深圳的人可能也未必知道,車公廟的“廟”在哪里,竹子林是不是曾經真有一片竹林,曬布路以前是大染坊嗎,還有坪山的“對面喊村”、西麗的“跌死狗”、龍華的“大腦殼山”,這些奇怪的地名,都有什么樣的故事?

3月16日,由深圳商報《文化廣場》與福田區圖書館共同推出的“喚起城市的記憶”系列講座開啟2019年第一講,知名民俗學者廖虹雷以《趣說深圳地名》為題,給市民帶來一場關于深圳地名變遷的妙趣橫生的講座。

講座吸引了眾多喜歡地名研究的市民聽眾、中小學老師,自然學者南兆旭、市規劃和國土資源委員會地區規劃處負責人也蒞臨助陣,氣氛活躍,互動熱烈。

地名背后不為人知的故事

在深圳的本土歷史研究者里面,廖虹雷是非常特別的一位。他是土生土長的羊臺山客家人,在南頭中學念過書,在東門老街住了幾十年,深圳建市以前,他就在惠陽和寶安縣的文化單位工作。深圳的物質文化遺產和非物質文化遺產,它們的歷史淵源、從古至今的變化,沒人比他更清楚,說他是“深圳歷史、文化、民俗的大百科全書”,這句話也并不夸張。

“地名是研究一個城市非常重要的文化資源。”講座伊始,廖虹雷就指出,從深圳的地名,就能看出它有非常豐富的地域文化和民俗文化。他從福田區15個古老村名開始講起,先后講了深圳9個有趣的地名、9個嬗變的地名、9個訛傳的地名、8個消失的名村,貫穿了許多生動的故事。

廖虹雷講到,深圳很多地名背后都有不為人知的故事。例如蓮花山,以前不叫蓮花山,它曾有過四個不同的名字:花果山、大和嶺、蓮花梁、九江垅。1952年,蓮花山才第一次標注為“蓮花山”,從那以后,這個名字一直用到了現在。

老地名的嬗變,更能從中一窺時代的痕跡。最典型是車公廟,那里曾經確實有廟,建于清康熙二十七年,后來被侵華日軍拆毀,僅剩地名。而布吉得名,與客家話有關。這里古代叫做“莆隔村”,1911年廣九鐵路通車,在這里設了一站,工程人員標注鐵路站名的時候,把客家話“莆隔”聽成了“布吉”,這么一誤會就是100多年。現在,深圳本地的一些老人還稱“布吉”為“布隔”。

最讓人哭笑不得的,是深圳一些以訛傳訛的地名故事。最有名的是大小梅沙。有人杜撰說,這個海灣原來長著一大片梅林,開著漫山遍野的梅花。廖虹雷在講座上解釋說,其實“梅沙”兩個字,是從客家話“霉(糜)沙”轉化來的,形容那兒的沙又細又滑。稍微有點地理知識的人就會知道,鹽田灣是一條風的走廊,千百年來花果不生,怎么會有梅花呢?

新版深圳地名志編撰已啟動

講座中,廖虹雷公布了一組關于深圳古村落的數字。

1984年,深圳第一次做地名普查,1987年出版《深圳市地名志》,那時有1180個村。2006年,文管部門公布深圳有歷史文化價值的古村落只剩下159個。“曾經深圳有300多座客家圍屋、1000多座炮樓,這個數字在北方非常罕見,在廣東也不多見,如今只剩下194座客家圍屋、650座炮樓。”廖虹雷說,深圳古村落正在消失,亟待保護。

深圳地名的“土”“洋”之爭已經持續多年,什么樣的地名不應改?深圳市規劃和國土資源委員會地區規劃處負責人表示,今年將開展深圳地名的調查、搜集、整理、論證工作,要通過專家的論證,對深圳市的老地名進行一個準確的定義,并將出版一套新版地名志。