編者按:有這樣一群深圳人,他們外表沉靜、內心激蕩為深圳樹起文藝豐碑;有這樣一群深圳人,他們扎根人民、頑強拼搏為世人抒寫文化傳奇。今年,深圳計劃重磅推出三位文藝名家:畫家王子武、鋼琴教育家但昭義、文藝理論家胡經之。他們是四十年來深圳改革開放成就中的見證者和奉獻者,為深圳文藝事業(yè)的發(fā)展作出了卓越貢獻。

為讓廣大網友走進名家生活,了解他們背后不為人知的故事,深圳新聞網開辟文藝專欄—深圳文藝名家大觀。本期,我們將把文藝美學“教父”—胡經之引入了公眾視野。

胡經之,最早落戶深圳的著名學者之一,參與創(chuàng)辦深圳大學中文系、國際文化系及特區(qū)文化研究所,堪稱深圳學術和文化的拓荒者和見證者。他深耕深圳文化建設三十余年,見證了深圳文化、學術和教育事業(yè)的發(fā)展歷程,是深圳學派的杰出代表。他首次在全國倡導高校應開設文藝美學,使文藝學正式列為高校專業(yè)方向,被稱為文藝美學的“教父”。他著書近四百萬言,被評為廣東省優(yōu)秀社會科學家,是深圳學者獲此殊榮的第一人。

胡經之接受媒體采訪

他是當代著名的文藝美學家,中國文藝美學的積極倡導者,國務院授予“高等教育突出貢獻”證書的人文學者。他也是改革開放后主動離開北大的第一位教授,被稱為“敢吃螃蟹”的第一人。近日,深圳新聞網記者采訪了來深圳工作生活30多年的文藝名家胡經之教授。已是耄耋之年的他,仍精神矍鑠,飽含激情地談起他與深圳的這些動人故事。

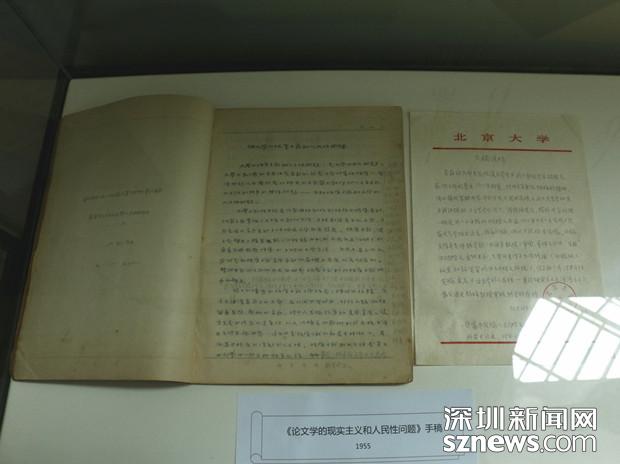

“胡經之先生成果展”所展出的作品

2001年,深圳大學校園留影

受改革開放精神召喚從北大燕園南下鵬城荔園

自古江南多才俊。1933年,胡經之出生于江南的一個書香家庭,父親一生都在書齋里當教師做學問,是他最初的啟蒙老師。深受環(huán)境影響,胡經之自幼耳濡目染立志做學問。1952年,踏入燕園開始大學生活,先后就讀本科、副博士研究生,并留校任教,開啟了潛心讀書治學之路。

就這樣,胡經之在北大一待就是32年。不曾料想,彼時年過五旬的胡經之因深圳大學,而與深圳這座得改革開放風氣之先的城市結緣。1980年8月,深圳經濟特區(qū)成立。很快,當時的深圳市領導決定創(chuàng)建一所新型大學——深圳大學。教育部決定由北京大學、清華大學、中國人民大學等抽調骨干力量參與深圳大學的創(chuàng)辦,清華大學副校長張維教授被任命為深圳大學首任校長。

受張維力邀,1984年,胡經之決定南下深圳,去探索一下文藝學發(fā)展的新路。

“漂泊京都數十年,半生盡染書卷氣。到此放眼新視界,方知尚有新天地。”成為他從北大來到深大、從內陸走向改革前沿的真實寫照。

憶起當年的這一決定,如今年已85歲的胡經之感慨地說道,“當時我自己都沒有想到,到了‘知天命’的年齡,不在燕園未名湖畔過安穩(wěn)日子,還從那個最古老的大學(北京大學)跑到這個最年輕的大學(深圳大學)來籌建中文系。回溯當時是怎么做這個決定的,原因當然多多,但是最關鍵的還是在受了改革開放精神的召喚。”

2002年,深大文學院教授共商發(fā)展,自左到右:莊錫華、吳俊忠、吳予敏、胡經之、陳繼會、章必功、郭杰、郁龍余。

以國際視野深圳情懷探索深圳文化發(fā)展道路

“我在北大主要是‘讀萬卷書’。到了深圳后,我才有機會走出國門,先后去了30多個國家,真正實現了‘行萬里路’的夢想,也才有了‘國際視野、深圳情懷’。”胡經之告訴記者,來深后,更加關注深圳當下,多方考察國外文化,學術研究從文藝美學走向文化美學,并著力探索深圳文化發(fā)展道路。

作為深圳大學的早期建設者,胡經之一來便著手構建深大中文系。值得一提的是,中文系成立之初就在深大成立了比較文學研究所,比北大還早。

1988年,隨著深圳向國際化城市發(fā)展,胡經之與章必功、景海峰、郁龍余等共同倡議把文學的比較擴展為文化的比較,著手將中文系改建為國際文化系。身為深圳大學人文社會科學委員會主任的胡經之,力主擴大中外文化交流。其后,深圳大學正式成立文學院,由中文、外語、傳播三個系組成,力圖促進中外文化交流,以傳播為主。如此一來,文學院成了孕育深大人文社會科學的搖籃,人文學院、外語學院、傳播學院、國際交流學院皆發(fā)源于此。

特區(qū)建設之初,深圳文化氛圍薄弱,被稱為“文化沙漠”。為摘掉這頂帽子,胡經之組織成立了深圳市美學學會,開展多方面文化活動,豐富早起創(chuàng)業(yè)者的文化生活。并在深大國際文化系成立特區(qū)文化研究所,積極開展本土文化研究,開辦了兩屆經濟特區(qū)文化研究班,為深圳培養(yǎng)了一批研究特區(qū)文化的中堅力量。

胡經之寫下“感恩深圳,感謝深圳圖書館”

支持深圳學派文獻建設捐獻珍貴文獻數千余冊

“江南岸邊草,蒼茫一書生。樂讀萬卷書,好作萬里行。心向真善美,敬重天地人。”胡經之以此自評。

身為“一書生”,胡經之以書為伴,以文為友,與書結下了深厚的情誼。早在上世紀90年代,胡經之曾響應全國讀書運動撰寫了評論《談談<野火春風斗古城>》,一次竟印了10萬冊,由此獲得了當時的一筆“巨款”1000元稿費。愛書如命的他把這價值北京兩三間四合院房的“巨款”,去東安市場換來了ー車線裝舊書,成為一時的美談。

來深31年,胡經之對深圳情深且重。為支持深圳學派文獻專區(qū)建設,胡經之擬將其個人全部藏書及手稿、各類證書、聘書、獎牌講座等珍貴實物無償捐獻給深圳圖書館。2016年4月,他向深圳圖書館捐贈了自己在20世紀50年代至90年代末收藏的2000余冊文獻。2018年10月,他又向圖書館捐贈了第二批包含手稿89種,藏書近500冊、學術刊物800余冊、報刊剪報40余件,以及若干其他材料在內的二十余箱文獻資料。這些文獻曾隨他從北國燕園至鵬城荔園,經數次騰遷而不忍割舍,是胡經之個人學術軌跡的見證,也是深圳學術、文化的珍貴歷史印記。

胡經之捐贈的手稿

過了“耳順”之年,胡經之本可以退休了。但1993年,國務院學位委員會審批通過他為博士生導師,由此他成為深大建校以來自行產生的第一位博士生導師。院方表示,不能就此退休。因而他工作又延長了11年,培養(yǎng)了10屆文藝美學博士生,到71歲時才告退。

退休后,他集中精力著書立說,耄耋之年仍堅持每天6-7小時閱讀寫作。“去年,我大約寫了十萬字的文章。”他表示,“只要身體尚好,在接下來兩年的時間內,會把到深圳來的三十多年的經歷好好梳理并寫下”。這也是他目前最大的心愿。(潘潤華)

文藝美學“教父”胡經之與深圳的三十年“知天命”之戀

文藝美學“教父”胡經之與深圳的三十年“知天命”之戀