改革開放40年:中集經歷全程 致以最深敬意

改革試驗中誕生的一顆馬前卒

1979年1月31日,在十一屆三中全會召開1個多月后,蛇口工業區便正式成立,半年后的7月8日,蛇口開山第一炮便打響,開始了蛇口轟轟烈烈的改革建設之路。

伴隨著破土動工后的通水、通電、通航等“五通一平”基礎設施建設的完善,蛇口工業區經向中央請示批準,大張旗鼓地引入了一批外資,建設了一批以工業為主的外資企業。資金來自香港、日本、歐洲、美國等多個地方,中集便是基于這樣的原由誕生的。

1980年1月,中國國際海運集裝箱有限公司(中集集團前身)由招商局與丹麥寶隆洋行共同出資300萬美元成立,1982年投產,袁庚任第一任董事長,丹麥人莫斯卡任總經理。嚴格意義上來說,不考慮港資的話,中集是蛇口第二家中外合資企業。第一家是中瑞合資公司“中瑞機械工程”。從全國范圍來看,這也是中國改革開放后引進的第一批合資企業。

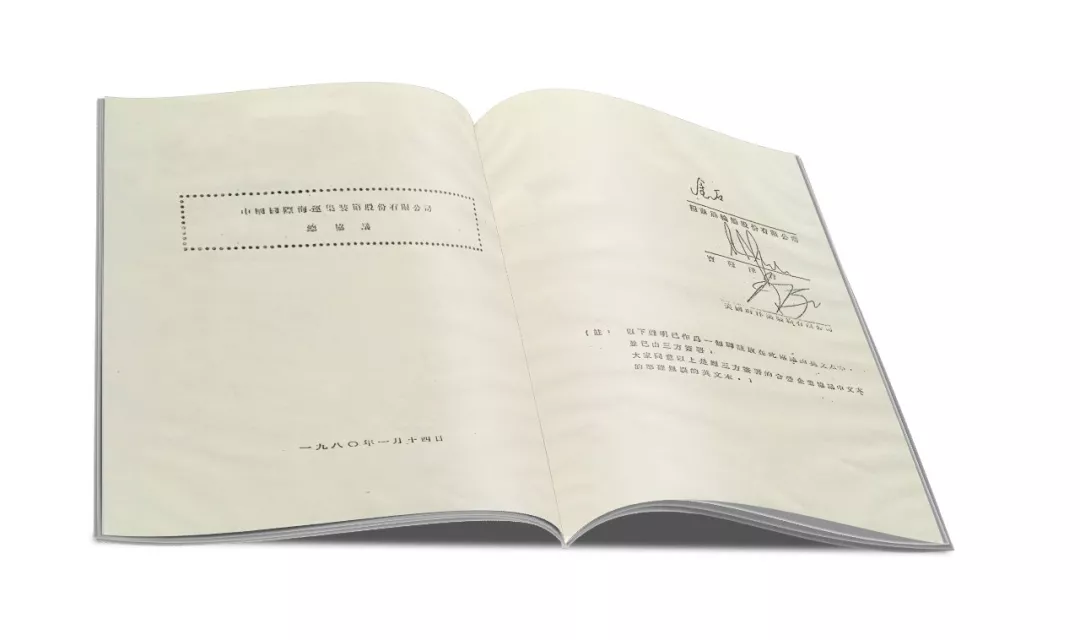

1980年1月14日,在中集首任董事長袁庚等人的見證下,三方簽訂合資經營總協議書

合資經營總協議書

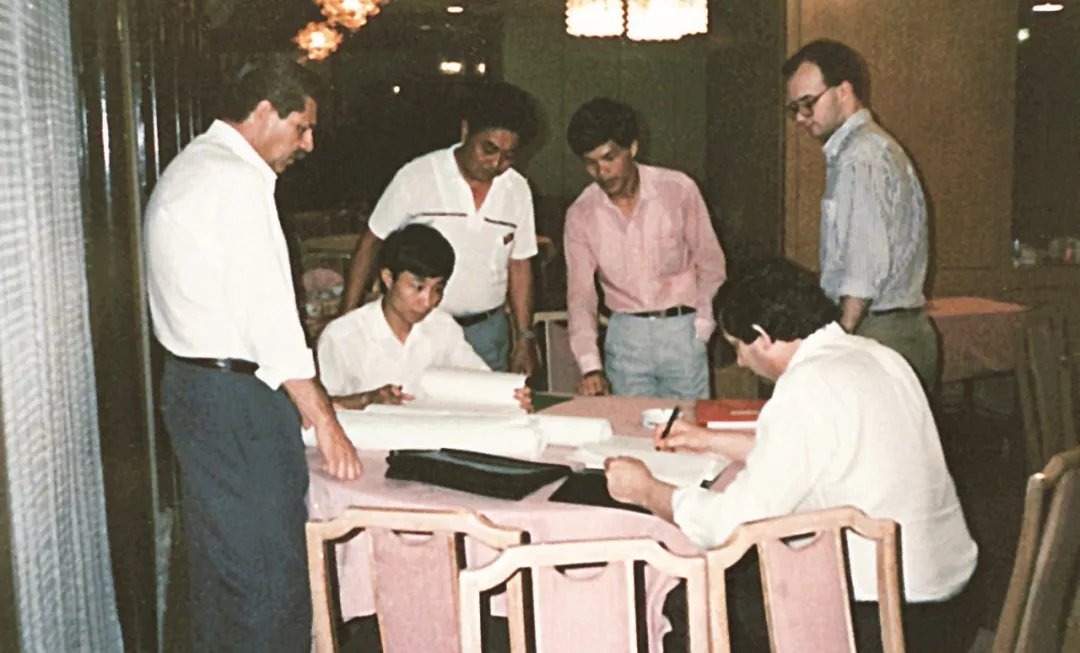

1981年1月24日,中集破土動工,中集首任董事長袁庚出席動工儀式

動工儀式出席人員合影

1982年4月,中集首期廠房建成

事實上,在新中國成立后缺乏與外資合作經驗的歷史背景下,這批企業的試驗和探索價值高過它的實際發展價值,其成敗為后來中國大量與外資合作的成功案例打下注腳。但在當時,中央領導給的意見是不一定要“來者必成”,也不可能“來者必成”。在中國的產業結構體系以及市場條件完全稚嫩,同時政治輿論風向還在動搖的環境下,加上外資進入中國的搖擺態度和水土不服,這批企業想要活下來非常艱難。

事實也確實如此,拉開一段較長的歷史時間,如今看來那批最早的引入外資的企業,今天絕大多數已難覓蹤跡。

但中集竟然活下來了,并且一直發展到今天員工5萬余人,年產值800億的大企業集團,從當初的眼光來看,簡直可以稱之為奇跡。難怪袁庚先生一直對外說,中集是他最為珍視的幾家企業之一,是他的“心頭寶”(源自《袁庚傳》的作者涂俏口述)。論時間,中集的成立更早于后來的招商銀行和平安保險,在這一批同樣被稱為帶有蛇口基因的企業群里,中集是最早的探索者。

那一批企業,就像擔負著改革開放試驗使命的馬前卒,最終中集成為一顆成功過河的卒子。雖然中集始于中外合資,引入了一些國外的先進管理經驗,但1985年同樣因為外資的水土不服以及國際集裝箱市場的惡化,使得企業瀕臨破產,最終外資撤出大部分,裁員留下的59人維系了中集的生命,并等來了后來中遠集團的關鍵性投資。在中遠加入后,招商局與中遠一直以中集最大的兩個股東身份維系著平衡關系,也支持著中集后來的不斷發展。

如果從40年的歷史長河去看,合資和丹麥人經營管理那一段,經營是失敗的,但對于企業而言,則是奠定了市場化的經營機制,對于團隊而言,則是打開了國際視野,轉變了觀念。

麥伯良調度生產工作

在這59人中,1993年開始到現在擔任中集集團總裁的麥伯良一直發揮了中堅力量。除人員因素外,讓中集活下來并發展到現在的,是源自蛇口改革初期就有的創新意識、務實拼搏精神、市場觀念、國際化視野以及良好的制度設計。“好的制度吸引和留下好的人才,這樣的企業就能活,并且能發展。”這是麥伯良強調得最多的。

改革之初的蛇口除了工業品的生產,出口創匯,更重要的突破在于生產關系和生產制度層面的變革。諸如勞動用工制度、干部聘用制度、薪酬分配制度、住房制度、社會保險制度、企業股份制等等今天聽起來早已習以為常的概念,那時候在蛇口一一破題,也同樣發生在廠房簡陋的中集,讓這家頂著國字號名頭的大企業,一開始就種下了市場化的基因。

中集的管理團隊一直認為,這是中集從改革開放中得到的最好財產,是中集后來發展的前設條件。