說起這騷擾電話

很多人是深惡痛絕

簡直是成了一種社會公害

這背后涉及怎樣的利益鏈條?

如何才能根治這些騷擾來電呢?

1

事主新房剛入伙

推銷電話響不停

市民張先生,一個月前,在南山的陽光粵海小區買了套現房,正準備裝修。一些裝修公司就好像是他肚子里的蛔蟲一樣,立馬就給他打來推銷電話。張先生嚴詞拒絕后,推銷電話依舊是響個不停。

張先生:一天最多能接七八個,非常煩人。

2

騷擾電話擾民

用戶懶于維權

張先生到業主群一打聽,發現很多新買房的業主都遇到類似的情況,甚至有些裝修公司連業主的房號都知道。很顯然,他們業主的信息已經被泄露了。

趙坤:像張先生這樣,騷擾電話困擾的并非個例。現如今只要你用手機,都會接到各類騷擾電話,內容從推銷房產、介紹貸款,到育兒養老、教育培訓,可以說是花樣百出,讓人不堪其擾。那么法律又是如何定義騷擾電話的呢?

市中院法官:騷擾電話一般是指未經電話持有者同意或者請求,以撥打等方式向其發送商業性電子信息或其他違法犯罪信息的行為。

從種類上來說,騷擾電話一般分為兩類。一是違法犯罪類,二是廣告類,2017年年底,有媒體對2005名受訪者進行一項調查,44.7%的受訪者經常接到騷擾電話;42.1%的受訪者每天至少會接到1個騷擾電話。而這一類占比更大。但除一些涉及電信詐騙的案例外,很少會有消費者真正去維權。

法律業內人士:根據《治安管理處罰法》規定,一般被撥打三次就算違法了,市民可以舉報投訴,或者報警。但很多消費者覺得影響不大,加上我們受理投訴需要消費者進行舉證,出于時間和經濟成本的考慮,很多消費者并未去投訴。

3

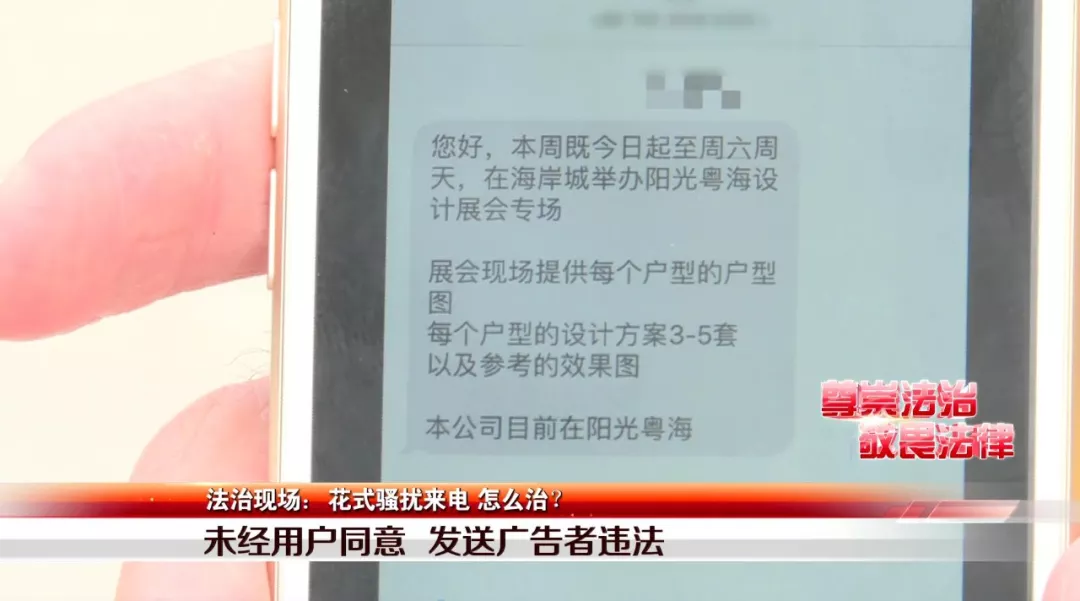

未經用戶同意

發送廣告者違法

而用戶本能的‘掛掉’、‘不再追究’,實則縱容了騷擾電話的猖獗,許多電信詐騙案件的‘起點’都源于普通的騷擾電話。根據《廣告法》的相關規定,未經用戶同意,任何單位或個人,不得以電子信息方式向其發送廣告。

市中院法官:《治安管理處罰法》也有規定:多次發送淫穢、侮辱、恐嚇或者其他信息,干擾他人正常生活的,處五日以下拘留或者五百元以下罰款;情節較嚴重的,處五日以上十日以下拘留,可以并處五百元以下罰款。

趙坤:為了整治騷擾電話和短信,早前有運營商向部分用戶發送短信提示,未經用戶同意向用戶撥打商業營銷電話,涉嫌擾民的電話號碼經市民舉報后將被處置,有的運營商還上線了“云騷擾電話攔截功能”,所以在遇到騷擾電話時,我們可以用攔截軟件,可以向運營商舉報,然而被動防范并不能根治騷擾電話,還得從源頭上多下功夫。

4

騷擾電話無休止

信息泄露是禍根

個人信息泄露是垃圾短信、騷擾電話乃至電信詐騙泛濫的罪魁禍首,讓不少市民犯疑的是:我并沒有辦理相關業務,對方是如何知道我的信息,甚至連自己姓甚名誰家住哪里都一清二楚呢?是誰把我的信息泄露出去了呢?

市局網警支隊民警:公民個人信息泄露的方式有兩種:一是公民自身隨意填寫各種問卷,隨意丟棄快遞單據、火車票、飛機票等,被第三方利用;另一種也是也是我們警方重點打擊的,為了精準營銷或犯罪,一些企業或不法分子,非法提供和買賣公民個人信息。

5

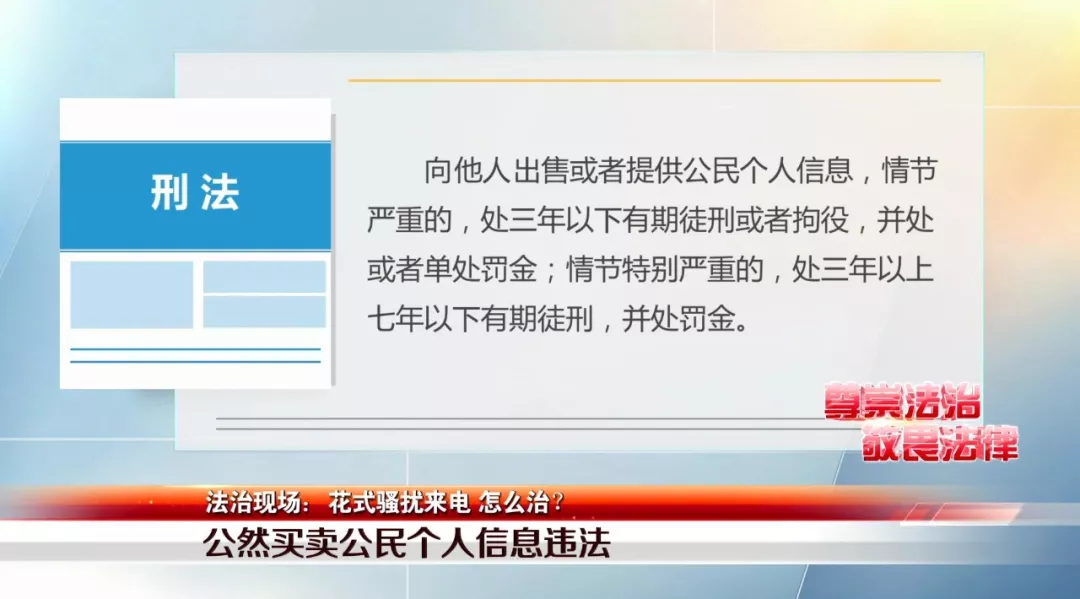

公然買賣公民個人信息違法

雖然現在還沒有專門的《個人信息保護法》,但打擊侵犯個人信息行為,依舊有法可依。我國《刑法》規定,向他人出售或者提供公民個人信息,情節嚴重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節特別嚴重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。

6

相關部門“重拳出擊”

騷擾電話能根治嗎?

近年來,警方對于買賣信息的不法行為不斷出“重拳”打擊,但垃圾信息和騷擾電話仍舊鋪天蓋地。如何才能讓騷擾電話徹底不響呢?

人大代表:運營商在技術上加強監管,不能只呼口號不行動,加大對電話擾民企業和人員懲戒力度,將違法違規行為列入相關信用記錄,相關法律規定要逐步完善,進一步規范電話營銷行為。

為進一步整治騷擾電話,2018年7月30日,工業和信息化部、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部等十三部門聯合印發了《綜合整治騷擾電話專項行動方案》,決定自2018年7月起至2019年12月底,在全國開展綜合整治騷擾電話專項行動。重點對商業營銷類、惡意騷擾類和違法犯罪類騷擾電話進行整治。

趙坤:總而言之,整治騷擾電話牽涉到電話通信的各個環節。惟有多個責任主體都能切實負起責任來,監管部門加強監管,市場主體強化自律,普通消費者強化維權意識、較真意識和自我保護意識,騷擾電話治理的鏈條才會成為閉環,也才能更好保護消費者利益和公民自身的財物安全。

作者:趙坤