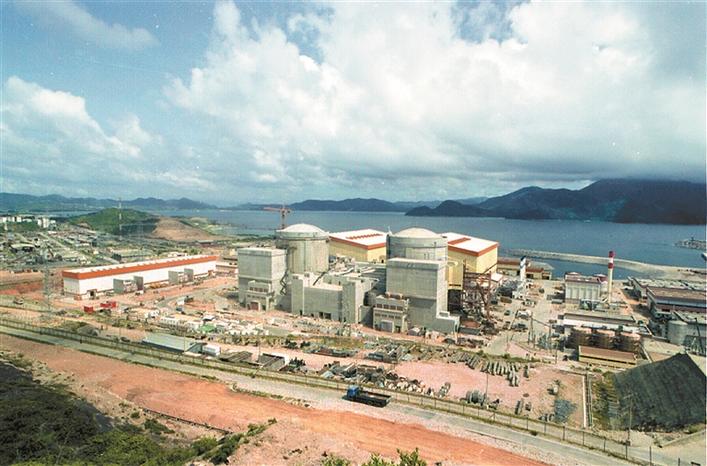

▲1991年的大亞灣核電站。

▲1993年,大亞灣核電站第一次臨界。

▲2003年,中廣核核電運營有限公司成立,昝云龍(右)揭牌。

能夠看到深圳翻天覆地的變化于我而言是幸運的事。深圳的今天得益于中央領導高瞻遠矚的決策,也離不開每一位參與深圳建設的開拓者。深圳的未來還有更多空間值得期待,看到粵港澳大灣區和前海的發展,我相信深圳也一定能夠承擔新時代賦予的重任。

昝云龍

1934年9月出生于四川樂山。1983年從國防科工委來深參加大亞灣核電站的籌建工作,曾先后擔任廣東核電合營有限公司總經理,中國廣東核電集團有限公司黨組書記、總經理、董事長,是我國核電事業發展的主要推動和參與者之一。1996年獲法國政府“騎士榮譽勛章”。2010年獲世界核電營運者協會授予的“核能卓越獎”,成為我國核電界首個獲此殊榮的人士。

口述時間

2019年3月28日上午

口述地點

深圳核電花園

本期采寫

深圳晚報記者 周婉軍 實習生楊珊

壹

22歲那年,我走出四川,最終到了北京中關村一個叫“546信箱”的單位,從那兒開始,我與核物理結下了不解之緣。

進入研究機構學習核物理

我出生于四川樂山,幼時家庭條件比較困難,幸而家中一直支持我上學。在我讀高中期間,正值抗美援朝戰爭爆發,我和同學響應號召報名,終因年齡不足而無法參軍,若當年去了,我想走的將會是一條截然不同的道路。

1953年,我高中畢業,面臨大學和專業的選擇,純粹憑自己的感覺。我選了3個基本沒有聯系的專業:一是探究人思維方式的哲學;二是研究世界基本規律的物理學;同時懷著走遍祖國的大好河山的想法,填了地質學。最終我被四川大學物理系錄取,此后一生都便與物理緊密相連。

1955年,為了盡快建立我國的核工業體系,國家在北京大學建立了物理研究室,培養核科學人才。1956年,北京大學物理研究室到四川大學遴選了10名物理專業的學生,我便是其中之一。那是我22年來頭一次走出四川,過長江三峽,經武漢,最終到了北京中關村一個叫“546信箱”的單位,這也是后來北京大學技術物理系的前身。

當時我所在的專業是實驗核物理專業。研究室的教師們來自全國各地,有東北大學的朱光亞、復旦大學的盧鶴紱……皆是核物理學領域的著名科學家。在北京學習的那一年,若要用一個詞形容,便是“大開眼界”。我不僅夯實了學科基礎,更是學到了很多先前沒有學到的專業知識。

“白手起家”參與核動力研究

從“546信箱”開始,我與核物理結下了不解之緣。

1958年8月,我被調到中國原子能研究院。一個月后,我接到通知,到第三組報道,去了才知道要做核動力研究。那時我國的核動力事業可以說是從零起步,我們都沒有相關經驗,只有基礎知識,于是“白手起家”,從研讀大量國外資料開始。那時我們都會俄語,但俄語資料有限,又趕緊學英語,學了純粹的“啞巴”英語。來自不同專業的同事們在讀完資料后相互分享、補充,就這樣慢慢地把核動力的一些信息和知識掌握了。

1967年,四川的一個試驗基地準備開工,我被調回四川工作。為了國家,大家都忘我地投入到研究工作中。這期間我一直沒回家,后來才知道,我工作的地方離家并不遠。

1970年9月,我被調回北京,在中央軍委做參謀。1979年體制調整,我又被調到國防科委,擔任科技部七局的處長,后擔任七局的副局長。1981年國防科委與工辦合并為國防科工委,七局成為海軍局,我任副局長。1985年我調任某研究局局長,直到1987年底轉業到核工業部任科技委副主任。

貳

當時條件很艱苦,但我們也不在乎,大家都是懷著一顆報效國家的赤誠之心,投入到大亞灣核電站的建設工作中。

南下籌建核電站

1983年春節,我到葫蘆島渤海造船廠檢查生產工作時,碰到了老領導彭士祿,當時他已調至水電部任副部長。見面時他問我:“老昝,我現在要調到廣東去籌備大亞灣核電站,需要組織一些專家去支持這個項目,你去不去?”當時國內沒有人搞過核能發電,唯獨我們在四川搞過核動力。大亞灣核電站項目是粵港合資項目,而且按照國際高標準建設,我感覺很新鮮也很心動。我說這倒是個好事,如果組織上同意,我愿意接受這個挑戰。

1983年3月,我們共有10人組成核電專家組,我任組長,背著行囊南下。

一開始,我們在廣州的港澳漁民酒家住了兩個月,每天都看大亞灣核電站已有的相關資料。因酒家條件不方便工作,后在廣州軍區的支持下,我們搬到了白云山雞頸坑。在雞頸坑的一個多月中,我們商討并制定了大亞灣核電站的建設計劃方案。之后,我返回北京向水電部匯報。

1983年6月,廣東核電合營有限公司籌建辦成立,我擔任常務副主任,當時的主要工作就是與港方和設備供應商談判。10月,為了方便和港方對接,籌建辦從廣州遷至深圳蛇口,在蛇口工業區新建招待所辦公。

克服困難條件艱苦“作戰”

那是我第一次來深圳。來了之后發現,深圳本地生活費高,而我們的月伙食費比較低,一個月只有30元,食堂的飯里有時能吃到沙子。為了補充營養,有些人就在路邊攤買雜菜小魚,用“熱得快”燒水燙著吃。

從外地來的在工程部門的同事都不攜帶家屬,只有在生產部門的同事能帶家屬,但沒有那么多房子給家屬住。兩房一廳住兩家人,三房一廳住三家人,廚房和廁所公用,大人住房間,小孩子則擠在公共大廳。

從1983年到1984年,相繼有140名工程師調入大亞灣。在這支隊伍里,有長期從事核工業研究的,也有火力發電廠廠長,還有些其他單位來的,都是各行各業的尖端人才。

那時所有借聘人員沒有任何額外報酬,工資是原單位發,有的路費也是回原單位報銷,起初還有一天3毛錢的出差補貼,但只發3個月。有一次沒錢用了,我還委托老領導彭士祿從家里給我捎來50元。

當時到大亞灣的交通也十分不便,馬路很窄,車只能慢慢開,從城區到大亞灣,有時早上出發,中午要在路上吃一頓午飯才能到。

雖然當時條件艱苦,但我們也不在乎,因為大家都是為了共同的事業、共同的目標而不斷努力工作。國家能夠引進這樣一個前所未有的項目十分了不起,我們都懷著一顆報效國家的赤誠之心建設大亞灣核電站。

叁

在大亞灣核電站的建設過程中,我們始終堅持高標準、高質量的建設要求,也學到了非常寶貴的實踐經驗和現代工程理念。

“安全第一、質量第一”是方針

1985年1月18日,廣東核電合營有限公司(以下簡稱為“合營公司”)正式成立,我擔任總經理助理。從這時候起,我才開始領合營公司的工資,250多元一個月,原單位發170多元,這邊給補差70多元。到1985年底,我們完成了大亞灣核電站籌建階段關于核島、常規島和BOP三大合同的全部談判。

1986年3月,我擔任合營公司總經理。

1987年7月,大亞灣核電站正式開工。

“安全第一、質量第一”是核電站建設過程中貫穿始終的方針。為了能推進核電國產化,在可能的條件下,大亞灣核電站重要的工程項目都采取由外國承包商與國內公司合作的方針,使國內公司能夠學習到國際先進的工程技術和管理經驗。

始終堅持高標準、高質量建設

但由于管理理念和文化的差異,我們在核電站的建設過程中遇到了不少困難。

有一次,一位澳大利亞的安全工程師發現吊車電纜在運行時“啪啪”地冒出火花。他覺得這很危險,就找施工單位談,但施工單位已經習慣了這種作業,總覺得可以省一省,沒把工程師的話放在心上。見狀,工程師就拿了把大剪子,把有問題的電纜全剪了。施工單位趕忙請工程師吃飯,想讓他手下留情。結果工程師以為這是對他工作的肯定,對施工單位說:“謝謝你們這么招待,我還要繼續努力做好安全監督工作。”之后,施工單位再也不好意思講任何“手下留情”的話了,認認真真聽工程師的建議改進工作。

所以在整個建設過程中,我們學到了非常寶貴的經驗和現代工程理念,也始終堅持高標準、高質量建設。雖然第一臺機組推遲15個月投產、第二臺機組推遲10個月投產,但我們不爭時間,也不沽名釣譽,一定要確保工程質量。

1994年2月1日,1號機組完成全部準備工作正式投入商運。2月9日是除夕,中央電視臺、中央人民廣播電臺當天對外發布了消息,整個大亞灣都沸騰了。5月6日,2號機組也順利投入商運,至此,大亞灣核電站工程建設全部完成。

肆

如果說建設大亞灣核電站是在巨人的肩膀上跳高,那么實現我國核電跨越式發展的天梯就是改革開放。

籌建中國廣東核電集團

大亞灣核電站全部工程結束以后,我們開始思考下一步要做什么。如何創造條件讓培養起來的人才留下,如何確保大亞灣核電站安全、高效、經濟地運行以及成立中國廣東核電集團有限公司(現“中國廣核集團有限公司”)是我們想得最多的問題。

1994年2月5日,國務院在深圳召開了一次辦公會,會上研究決定以建設大亞灣核電站形成的資產為基礎,組建中國廣東核電集團有限公司,作為國務院第56個試點企業集團,實行計劃單列,并執行“以核養核、滾動發展”方針,繼續開發后續核電站。

1994年9月,中國廣東核電集團正式宣布成立,我擔任第一任董事長、總經理兼黨組書記,當時我已經60歲了。

在嶺澳建設第二個核電站,成為了大亞灣人新的挑戰。

當時有部門提出,建設核電站的單位不能是自己系統的單位,但我們還是建議啟動大亞灣核電站的“原班人馬”。因為在核島這一領域,中國還沒有第二家公司有相關經驗,建設大亞灣核電站只把我們培養成了相當于大學二年級水平的學生,如果再建設嶺澳核電站,就可以把我們培養成“畢業生”,使我們在核島領域能夠獨立工作。

嶺澳核電站再上一層樓

1997年5月,嶺澳核電站一期主體工程開工。嶺澳核電站一期工程是按照大亞灣核電站翻版加改進建設,移植了大亞灣的經驗,做大亞灣核電站工程總結的同時,我們就寫出了嶺澳的工程技術協議書。

“二核要比一核好”,這是國務院向大亞灣人提出的更高要求,而我們也確實做到了。

2002年5月28日和2003年1月8日,嶺澳1號機組、2號機組分別投入商業運營。與大亞灣核電站相比,不管是質量、進度還是投資,嶺澳都做得更好。首先,嶺澳一期在安全系統上修改了30項;其次,嶺澳的工期縮短了。而嶺澳二期,在反應堆條件基本不變情況下,把汽機轉速修改,功率就提高了差不多10%,相當于一年多創造7億元的價值。

大亞灣核電站的開發建設主要是進行引進和消化、吸收,培養人才、鍛煉隊伍、實現高起點起步,而我們在嶺澳核電站的實踐上真正實現了引進、消化、吸收和創新。

我們曾經說,大亞灣核電站是建設我國核電高速發展的橋墩,嶺澳一期是這一高速路的引橋,圓滿完成嶺澳二期及其設計、制造、建造產業鏈,為我國現代核電產業發展駛上高速公路奠定了重要基礎。

目睹深圳變化是最幸運的事

2010年,世界核電運營者協會授予我“核能卓越獎”,這個是對大亞灣核電站成功的肯定。

如果說大亞灣核電站是在巨人的肩膀上跳高,那么實現我國核電跨越式發展的天梯就是改革開放。深圳作為改革開放的前沿陣地,為大亞灣核電站的全方位引進建設提供了天時、地利、人和。

日新月異的深圳有更多想象空間值得期待。看到粵港澳大灣區和前海的發展,我相信深圳一定能夠承擔新時代的重任。對我而言,能夠就近看到深圳的變化是最幸運的事。

總第33期

出品:深圳市政協深圳晚報社

總策劃:戴北方 王璞 王大平

總監制:柳光敏 鄧自強

總顧問:黃玲南 兆旭

總執行:唐亞明 周智琛

統籌:吳振興 成功 梁瓊月

楊堃 張笑